研究室についてABOUT

発酵・醸造分野の研究を行っています。現在の研究の中心は、酒粕の機能性や清酒の香りを醸造学や応用微生物学の立場から解析・応用する研究と、圃場ごとの稲の生育環境が清酒の品質に与える影響についての研究です。

我々はものごとの仕組みやルールを知りたい。そして、仕組みがわかったら、その仕組みに基づいて世の中をほんの少しでもよくしたいと思って研究しています。

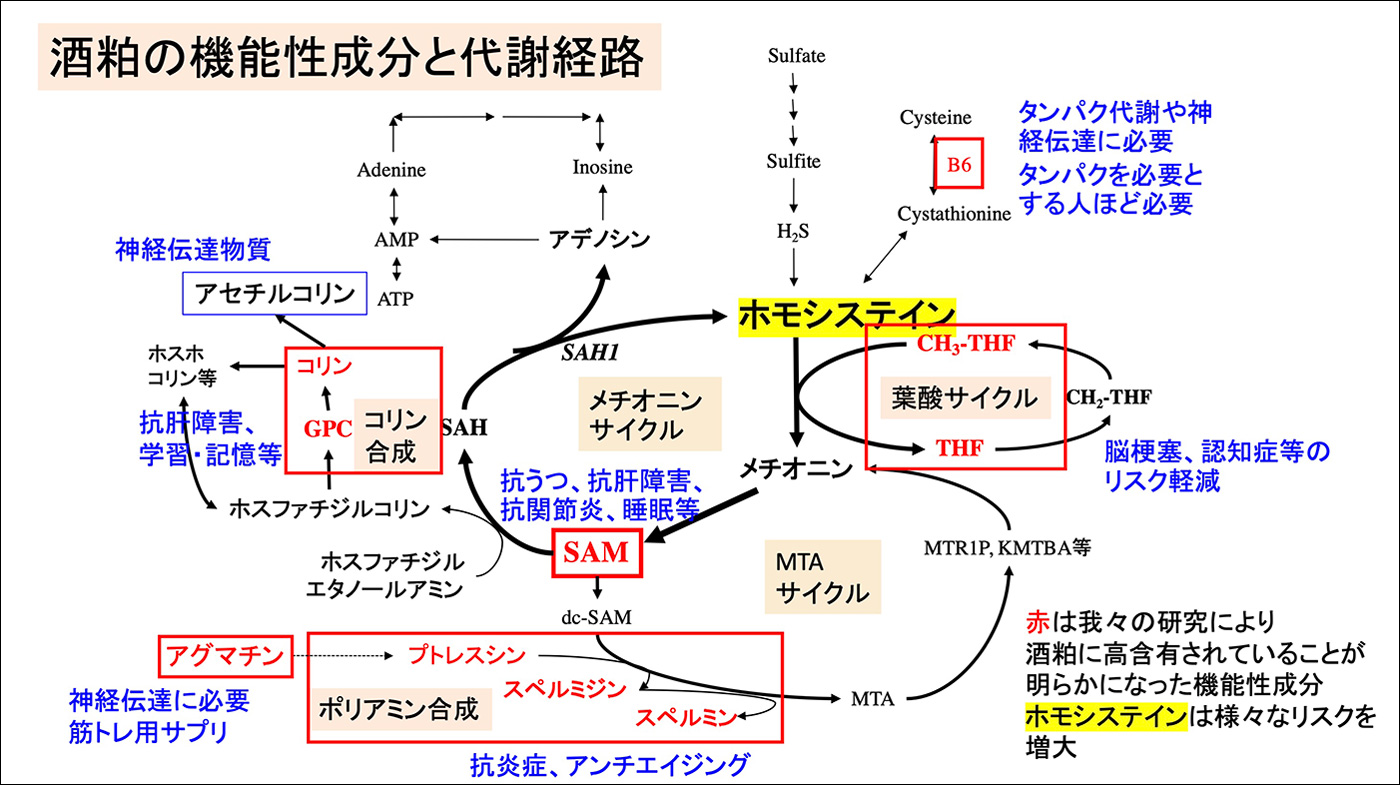

・酒粕機能性に関する研究では機能性成分含量の調査を起点に、成分の高蓄積機構や安定化機構の解明を酵母の代謝や遺伝子の観点から行ってきました。同時に、酒粕や酒粕成分の有用性について動物実験やヒト試験を共同研究等で明らかにし、酒粕の機能が実際に消費者まで届くような研究も進めています。この研究は企業の商品開発にすぐに役立つだけでなく、ヒト試験を行う際に食べ続けられる食材を提供できるようにする研究でもあります。酒粕は府省縦割り等の影響もあり、その潜在能力に比し、研究者や論文が圧倒的に少ない分野でもあります。

・清酒の老香(ひねか)と呼ばれる貯蔵劣化臭生成の研究では、老香強度と製造工程の関係を解析、老香を生成しにくい製造条件を提案しました。酵素反応による老香生成機構では、未知の酵素反応の基質、酵素、生成物を明らかにすべく、酵素反応が進まない変異株をとっかかりに酵素反応の全容を明らかにしようとしています。また、共同で老香を生成しにくい酵母を育種し、日本醸造協会から頒布し、全国の酒蔵に広く利用いただけるようになりました。少しだけ世の中がよくなったと感じています。

・稲の生育環境が酒質に影響するというと不思議なことのようですが、ワインではテロワールとしてもよく知られている現象です。日本では米をつくるまでは農家の仕事、酒屋は入ってきた米がどんな米でも一定品質に仕上げるのが仕事という時代が長くあり、両者を横断する科学的な研究はほとんど行われてきませんでした。我々は、圃場ごとに収穫した米を同じ製造方法で同じ規格の酒として販売しているにもかかわらず、圃場ごとに酒質や香気成分等の分析値が明らかに違う清酒を製造する技術力が高く再現性の高い蔵元と一緒にこの仕組みを明らかにすべくアプローチしています。年に一度しか知見が得られませんが、毎年少しづつ真実に近づき、おぼろげに仕組みが見えてきたように思います。

その他、これまで、微生物による排水処理、バイオエタノール用酵母、副産物利用法、清酒の官能評価、酒類分析等、広く酒類や微生物研究を行ってきました。実験室酵母を実験室環境で培養するだけではたどり着かない現象にいち早く接し、その解明を一番はじめにトライできることも魅力の一つです。

研究内容RESEARCH

教員・研究員紹介MEMBER

藤井 力

FUJII Tsutomu

食農学類/食農科学研究科/食農学類附属発酵・醸造研究所

最終学歴・学位:早稲田大学理工学研究科修士修了・博士(理学)

所属学会:日本農芸化学会・日本醸造学会・日本生物工学会・バイオインダストリー協会

出身地:東京都

趣味:旅行・食べ歩き

メールアドレス:tsfujii@agri.fukushima-u.ac.jp

詳細情報:https://researchmap.jp/read0005781

科研費獲得情報:https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000040372198/

主な受賞歴:日本農芸化学会BBB論文賞(2008), 日本醸造学会技術賞(2010), FUKUSHIMA TECH PLANT GRAND PRIX最優秀賞(2022), FUKUSHIMA TECH PLANT GRAND PRIXタイズスタイル賞(2022)

アクセスACCESS

〒960-1296

福島県福島市金谷川1番地

福島大学食農学類 食品科学コース

食農学類管理棟3階 A301号室

当研究室にご興味のあるかたは

お気軽にご連絡ください。